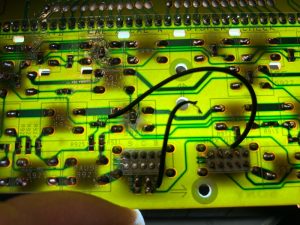

さて、基盤の割れが見つかったこのデッキ、当然パターンも分断されている箇所もあると思う。前回、ロジック系のタクトスイッチの付いている基盤も、よく見るとドルビーの切り替えスイッチの裏が割れている。表から見える分断は、切ったコンデンサの足や細い線材を使って地味にバイパスしていくしかない。

さて、基盤の割れが見つかったこのデッキ、当然パターンも分断されている箇所もあると思う。前回、ロジック系のタクトスイッチの付いている基盤も、よく見るとドルビーの切り替えスイッチの裏が割れている。表から見える分断は、切ったコンデンサの足や細い線材を使って地味にバイパスしていくしかない。

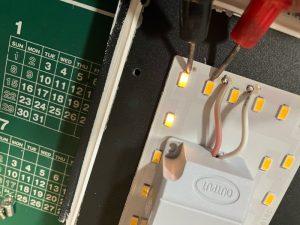

テスタで当たりながら、なるべく無理なく配線を引き回せるところを探って繋いでいく。それでもスイッチの裏側などは、白い保護被膜に覆われていてどこから出ているどの線に足が繋がっているのかよく見えない。しかし裏から強い光を当てると見えることが判明。バイパスだけでなく、怪しいところはハンダを盛りなおしていく。

テスタで当たりながら、なるべく無理なく配線を引き回せるところを探って繋いでいく。それでもスイッチの裏側などは、白い保護被膜に覆われていてどこから出ているどの線に足が繋がっているのかよく見えない。しかし裏から強い光を当てると見えることが判明。バイパスだけでなく、怪しいところはハンダを盛りなおしていく。

再度仮組みして、チェックを続ける。AとBのデッキで少々差はあるが、おおむね使えそうな感じはしてきた。もちろん、まじめな録音等に使うつもりはないが、再生専用機としてドルビーB、C、SのNR(ノイズリダクション)が使えるのは便利なはずだ。と思い、ノイズリダクションのチェックを始める。それぞれのNRで録音したテープを再生していくと…あれ?スイッチ切り替えても何も変わらない…さっき割れていたところは修正しているが? 録音もしてみる。何も変わらない。スイッチのバイパスがうまくいってないのかと思い、再度分解。

再度仮組みして、チェックを続ける。AとBのデッキで少々差はあるが、おおむね使えそうな感じはしてきた。もちろん、まじめな録音等に使うつもりはないが、再生専用機としてドルビーB、C、SのNR(ノイズリダクション)が使えるのは便利なはずだ。と思い、ノイズリダクションのチェックを始める。それぞれのNRで録音したテープを再生していくと…あれ?スイッチ切り替えても何も変わらない…さっき割れていたところは修正しているが? 録音もしてみる。何も変わらない。スイッチのバイパスがうまくいってないのかと思い、再度分解。

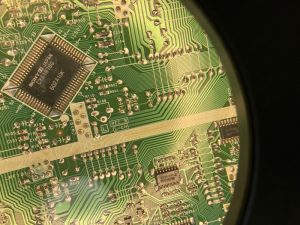

スイッチによる回路の切り替えまでは問題なかった。ドルビーのICは基板裏に表面実装されているこいつと、垂直に立ち上がった小基盤×2の2種類が使われているようだ。機能的にどういう振り分けなのかはわからないが、立ち上がっている小基盤の方は主基盤との接続は確認済み。

スイッチによる回路の切り替えまでは問題なかった。ドルビーのICは基板裏に表面実装されているこいつと、垂直に立ち上がった小基盤×2の2種類が使われているようだ。機能的にどういう振り分けなのかはわからないが、立ち上がっている小基盤の方は主基盤との接続は確認済み。 おそらくいかにも後付けっぽく付いているこちらがドルビーSの基盤なのだろう。落下時のダメージは、スイッチ類の破損やフロントパネル裏に基盤の割れにとどまらず、主基盤のICにも何らかのダメージが行っているのではないかと推測される。

おそらくいかにも後付けっぽく付いているこちらがドルビーSの基盤なのだろう。落下時のダメージは、スイッチ類の破損やフロントパネル裏に基盤の割れにとどまらず、主基盤のICにも何らかのダメージが行っているのではないかと推測される。

それはともかく、ドルビーが動作しないことにはこのデッキの存在価値はほとんどない。使えるのは高速リワインドくらいか…ともかくこれ以上は私のスキルでは追うことはできない。格安の部品取り機が手に入るまでしばし保留となる。かなり頑張ったのだが..無念である。